2019年の舞台『魍魎の匣』の現代オペラのような演出、西岡徳馬、紫吹淳、 橘ケンチ、 高橋健介、田口涼の好演が大変好みで大満足、望みうる『魍魎の匣』の完全な実演と思うので、そのハードルを越えるのはかなり難しいだろう……と観る前は思っていた。

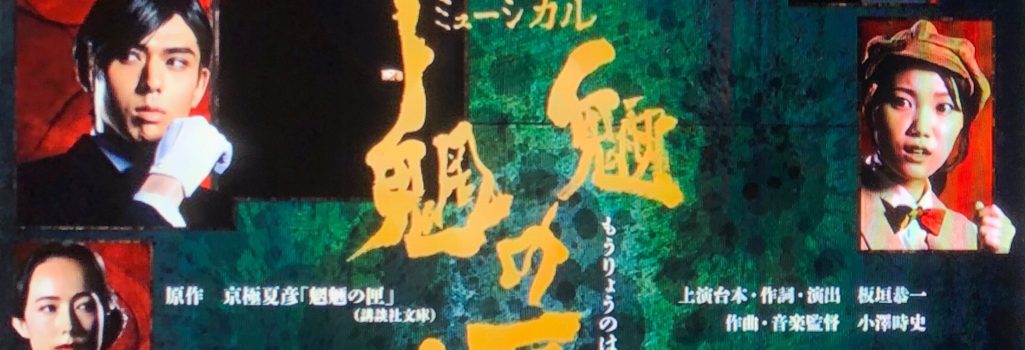

舞台『魍魎の匣』(6/21)

結論から言えば、複雑な物語の上演を実現する台本、演出、そしてミュージカルの土台となる音楽という点において、長大ないわゆるレンガ本を2時間50分で上演可能にする苦心と健闘は大いに認められるものの、その軍配はやはり舞台版に上がるだろう。

演出、台本面では舞台版において 「言葉の呪」 そして作中における「小説」という要素の表現──というレベルにまで昇華されていた『言葉』のプロジェクションが、今回は歌詞の補助的な字幕レベルにとどまっていたような気がするし、加菜子の消失はじめ山場となるべき事件その他事象の表現が抽象的に過ぎて、原作の物語を知っていても、舞台上で何が起きているのかがダイレクトに判り辛い。(原作を読んでいない観客に舞台上の出来事が理解できたのだろうか?と、余計な心配をしてしまった)

音楽は要所要所で歌が入るタイプのミュージカルではなく、ほとんどすべての台詞を歌に乗せる、いわゆる『シェルブールの雨傘』スタイルであったが、テンポよく、リズムよく言葉を刻んでゆく事にとにかく重点が置かれ(それが昨今主流のスタイルなのかもしれないが)、良くも悪くも歌と言葉がするすると流れて行ってしまう。装置転換ほとんどなしで、様々個性的な場所や挿話を切り替えて見せる物語なのだから、たとえば「美馬坂現代医学研究所(匣)の動機」「久保竣公の動機」「御筥様の動機」「少女たちの動機」「京極堂の動機」……など、いくつかのライトモティーフを定めたワグナー的アプローチで作曲がなされていれば複雑な劇理解の大きな補けとなり、この舞台がミュージカルであることの意味が立ったかもしれない。

あと、「御用じゃ」という柔らかく切ない幕切れの言葉が個人的に大好きなので、その部分のカットは少々残念だった。まぁ、これは舞台化における原作の取捨選択の問題なので仕方のない事ではあるのだろうけれど。

不満点ばかり先に書いてしまったが、では、ミュージカル版がダメだったかというと全くそうではなく(上記の不満点もまあ些細なことではある)、俳優の実演レベルでの満足度は舞台版に伯仲し、こと京極堂役・小西遼生の存在感に至っては、これは京極堂実演の極め付けと言って良いほどの大収穫だった。

榎木津役・北村諒、久保竣公役・加藤将、青木役・池岡亮介、関口役・神澤直也ら、主要男性演者はこれが自分と同じ人間かと疑うほど背が高くスラリとして美男子で、そういった外見の良さだけではなく演技、身体表現ともに誠実な鍛錬を爽やかに感じさせる。まるで志水アキさんのマンガから出てきたような(関口だけはアニメ版)現実離れした見目麗しいキャラクターは2.5次元舞台とその俳優諸君の大人気を(僕はまだ観たことはないが)充分に納得させる。

中でも京極堂役・小西遼生は見目麗しさのみならず、難解な状況を長台詞(歌)で語って聞かせる語りの芝居の力、相手役や中空をじっと見据える目と表情の力、あそこまでの高身長ならデメリットにもなりかねない呉服衣装を見事に着こなし、すべての動きを歌舞伎のように美しい「絵」として見せる板についた所作、これらは驚愕と大絶賛に値する。

小西京極堂の出番が増えた二幕は彼の存在感のおかげで舞台が格段に引き締まり、どんどん複雑さを増してゆく物語も彼の芝居に牽引されてむしろ明確になってゆく。これが俳優の力というものだろう。

低く冷静に響く小西の声は少し田村高廣に似ていて、スラリとして美しい身ごなしは時代劇舞台での田村正和を彷彿とさせ、しかし僕は彼ら兄弟の生身の若い頃をリアルには知らないので、彼らの父上、阪東妻三郎はきっとこんな色男だったのかもしれない──と、伝説の名優のイデアのようなものを小西の存在感の中に観た気がした。

物語を見る「演劇」ではなく、役者を見る「歌舞伎」に近い感触がそもそも2.5次元の舞台にはあるのかもしれないが、小西京極堂はまさに歌舞伎的な視点でずっと観続けていられるはまり役で、もちろん『魍魎』に挑む舞台全体の健闘も満足ではあったが、この奇跡的な名優・小西遼生の名演・中禅寺秋彦を観るだけでも、このミュージカルは最初に挙げた弱点を補って余りある値打ちがあった。